どのように作り、組み合わせ、仕上げるか

ミュージシャンやローディーなど、本物の音に関わる現場の修理を行って来た中で、本当に使える楽器の「音」「演奏性」「耐久性」など叩き込まれました。

ネックには「弾き心地」「演奏性」「頼れる ネック」、ボディには「抱き心地」「バランス」「音の響き」などを、現場で使う人達と対峙して意見交換 する中で培った経験と結果を落とし込み製作しています。 新品でも馴染む楽器を製作しています。

また、当方の楽器作りは音を決めて製作せず、その時に有る材料の中から「どう作り、どう組み合わせ、どう仕上げるか」を考えて製作。

制作中にも良い方向や改善点があれば変更する場合も有り、 その時点で思い描く最良の選択をしていきます。

なので、製作途中でも座繰りの変更なども行う事があります。

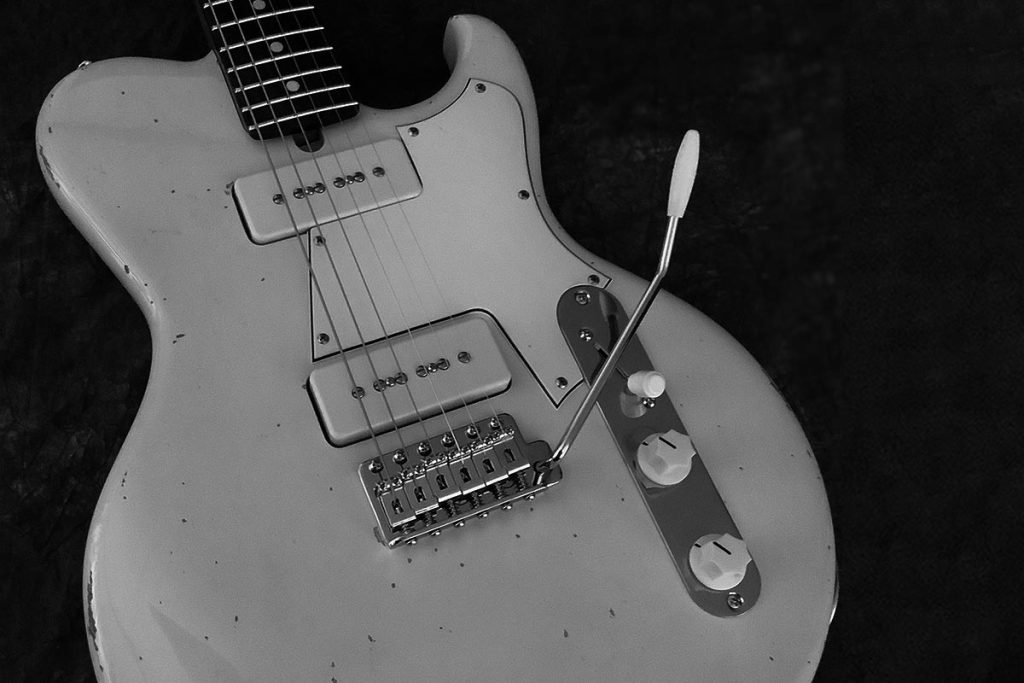

組み込み段階では、ペグ、ブリッジはGOTOHや国産パーツを主体に使用。(旧作では 低価格帯は一部に韓国製Wilkinsonブリッジを使用していました。)

ピックアップは国内工場に特注した物と当工房で手巻きしたものを主体に、防音室で爆音で確認しながら最適とも思われるピックアップを選択します。

それでも合わない場合は作り直すか新たに製作します。

当方の物で合わない場合は、各ピックアップメーカー品も試していきます。(基本的にはFreedomCGR、SeymourDuncan、 Dimazioが多いです。)

当方では、高価なパーツは使用しません。

当方では基本的に、全く同じ物は作らないように全て1点物を製作していきます。(同じ物を製作できない方が正解ですが。)

製造方法は1950年代のFENDER社と殆ど同じで、治具(テンプレート)を 製作しネジ止めしピンルーターで加工するので、アナログ丸出しです。

その都度の誤差が生じるの で、機械の癖を確認しつつ、ズレを考えて修正しながら加工するので、全く同じものは作れません。